Aux débuts de l’art occidental, l’enluminure carolingienne

Le Haut Moyen-Age n’a pas bonne presse en général, période de barbarie, des rois fainéants, de l’effondrement de la civilisation antique, de déclin scientifique et culturel, la liste est longue et elle parait suivre naturellement celle des calamités qui auraient fait de la fin de l’Empire Romain une période qui préparait la suivante. Ce tableau reste encore présent dans la mémoire collective mais n’a en réalité guère plus cours chez les historiens ou les historiens de l’art, qui ont montré depuis des décennies que ces périodes renfermaient bien des trésors, à condition de changer un peu nos manières de les considérer. Dans le domaine de l’art, dont nous aborderons une école spécifique ici, les jugements ont été comme ailleurs revisités

Au cours des Grandes Invasions du Vème siècle, la structure politique romaine fut remplacée par de nouveaux états et le processus d’évolution culturelle antérieure, marqué notamment par la transformation de Rome en empire chrétien à partir de Constantin, se poursuivit. La culture antique se maintint dans ces ilots qu’étaient devenus les premiers monastères, mais sous une forme profondément transformée et souvent appauvrie. Dans le domaine pictural, qui nous intéresse, le classicisme antique cède peu à peu la place à un art qui tend de plus en plus vers l’abstraction et la stylisation, où la tridimensionnalité visible dans les peintures de Pompéi cède la place à un aplatissement des images et au développement de l’art de l’entrelacs, dont les manuscrits irlandais tels que le Livre de Kells nous donnent de somptueux représentants, atteignant rapidement une virtuosité extraordinaire. En Italie, encore partiellement occupée par les Byzantins et qui garde des contacts avec l’Orient, une tradition plus proche de l’Antiquité se maintient quelque peu.

C’est dans ce contexte artistique que prendra soudainement son essor l’art des manuscrits à peintures carolingiens. Au cours de son existence, qui durera un siècle, il restera marqué par deux faits essentiels. Le premier est qu’il s’agit d’un art extrêmement dépendant du pouvoir impérial et de ses cercles immédiats de hauts clercs et d’aristocrates (en réalité la même classe dans la société de l’époque). Quand l’Empire carolingien s’effacera, cet art sera remplacé rapidement par d’autres styles. Le deuxième, qui est un peu un prolongement du premier, est son rapport à l’Antiquité. L’Empire de Charlemagne (couronné en 800), voulait retrouver la grandeur de l’Empire Romain, il s’appliqua ainsi à la « renovatio antiquii » et les enluminures des manuscrits sont assez parlantes par elles-mêmes. Rome était vue comme une période de splendeur perdue, une référence dans tous les domaines, et qui existait quelque part encore, puisque ses bâtiments étaient encore visibles, que l’Empire Byzantin, héritier de Rome, était bien vivant et une des plus grandes puissances terrestres. La période carolingienne fut donc une opération de redécouverte du passé.

La première étape fut logiquement de parvenir à faire aussi bien que l’Antiquité et Byzance, ce qui fut fait en deux phases sous Charlemagne. Au cours de la première, nous voyons ainsi les différents artistes renouer peu à peu avec l’héritage antique et paléochrétien, effort particulièrement visible dans le premier manuscrit carolingien qui nous soit parvenu, l’Evangéliaire de Godescalc. Daté de 783, il est dédié par le clerc du même nom à Charlemagne et à sa femme Hildegarde et est lié à un aspect important du règne, la réforme liturgique.

Quoique réussi, l’Evangéliaire de Godescalc n’était pas exempt de maladresses et ses successeurs montrèrent que les artistes travaillant à la cour avaient gagné en maîtrise, notamment dans le rendu de la profondeur.

Les plus beaux manuscrits de ce début du IXème siècle carolingien restent probablement ceux de ce que l’on a appelé la seconde école du Palais, représentés notamment par les Evangiles du Couronnement. Leur style est différent et plus mûr. On remarque la beauté d’un coloris profond et intense, l’atmosphère paisible de la scène. Le traitement spatial témoigne de la profonde singularité de ces manuscrits ; au décor très chargé des ouvrages précédents succède un sens du placement des personnages dans un espace aéré. La présence de plusieurs plans et d’un étagement en profondeur est également la marque de dispositions étrangères aux peintres occidentaux de l’époque. De toute évidence, seuls des artistes formés dans le monde byzantin auraient été capables de les réaliser, ce que les recherches des historiens de l’art confirment avec une quasi-certitude.

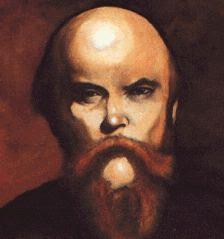

La deuxième école du Palais engendrera un style très original et un peu plus tardif, appelé souvent style rémois, dont l’on voit ici un exemple tiré des Evangiles d'Ebbon. On y retrouve tous les acquis des deux écoles du Palais, dans la maîtrise technique de la représentation du corps humain, souple et aux proportions relativement réalistes, ainsi que dans la cohérence des lignes de perspective dans les quelques éléments du décor représentés autour de l’Evangéliste. Pourtant, l’esprit qui se dégage est tout autre, à la quiétude du style précédent succède une tension, les évangélistes représentés paraissent investis par l’inspiration divine, ce qui est matérialisé par le pli nerveux des vêtements, qui s’enroulent, tourbillonnent avec des dégradés de couleurs.

Ces traits sont encore accentués dans l’autre production célèbre du style rémois, le Psautier d’Utrecht, rempli d’illustrations des Psaumes dessinées à l’encre rouge, sans utilisation de la couleur. L’artiste y a retranscrit l’esprit du texte, qui est un appel vers Dieu. L’aspect frénétique, la sensation de mouvement y sont omniprésents, l’exaltation est permanente, le paysage entier parait bouger, les architectures et les rochers eux-mêmes y semblent en mouvement, grâce à un graphisme nerveux et dynamique. Ce qui est remarquable dans ce style, c’est qu’il n’est pas une imitation de l’Antiquité ou de Byzance, mais une réassimilation personnelle qui débouche sur un style original, proprement occidental et dont il est l’un des premiers exemples. Le style rémois est indissociable de la forte personnalité d’Ebbon, frère de lait de Louis le Pieux et évêque de la ville en 816. Encore une fois, activité artistique et rôle d’individus puissants vont de pair.

Les architectures et les successions de plans y sont traités avec une maîtrise technique certaine, qui n’a rien à envier avec les Evangiles du Couronnement ou les productions byzantines contemporaines, mais pas du tout dans le même état d’esprit, l’illusionnisme y semble bien plus conscient et assumé, parce que les décors (aux proportions volontairement irréalistes), les arrière-plans, les rochers ne semblent pas avoir de substance. Ce qui peut sembler anodin ne l’est pas, ce sont des signes que quelques décennies après que l’art de cour soit parvenu à faire de parfaites copies des manuscrits paléochrétiens ou byzantins, une tendance à s’en écarter au profit de voies originales se faisait jour. En effet, le style réaliste était quelque part étranger à une tendance longue de l’art occidental naissant, qui montrait depuis le Vème siècle des tendances à la codification et à la stylisation en fonction du message que l’image cherchait à transmettre, au détriment de l’aspect naturaliste, le point culminant étant atteint au XIIème siècle dans l’enluminure romane.

D’apparence plus sage et plus classique, les ouvrages contemporains du style rémois originaires du milieu tourangeau n’en sont pas moins d’un grand aboutissement artistique. Là encore, la présence d’un atelier est liée à celle d’une personnalité de premier plan, Alcuin, qui fut abbé de ce vénérable monastère (lié à Saint Martin). Ainsi, la « première Bible de Charles le Chauve montre une belle maîtrise de la narration dans cette scène qui relate la vie de saint Jérôme, que l’on voit quitter Rome, apprendre l’hébreu, puis distribuer des Vulgate (la version de référence de la Bible à l’époque, dont il est l’auteur). On peut aussi observer des particularités dans le traitement des éléments du décor, qui sont étroitement subordonnés à l’action des personnages et au sens de la scène et sont plus empilés et superposés qu’échelonnés en profondeur, sensation accentuée par la disposition en trois bandes narratives, tendances qui ne feront que se renforcer plus tard au fur et à mesure que l’art pictural deviendra plus médiéval.

La dernière grande période de l’enluminure carolingien se déroule sous le règne de Charles le Chauve, contrairement aux autres centres de production carolingiens antérieurs, il n’y a pas de style propre caractéristique au premier coup d’œil, mais des éléments iconographiques permettent des les rattacher à l’entourage impérial. Certains de ces manuscrits sont illustrés de manière somptuaire, comme pour rivaliser avec le prédécesseur qu’était Charlemagne, d’autres font la synthèse de toutes les nouveautés issues de l’art carolingien, comme la « Bible de Saint Paul hors les murs », qui incorpore à la fois des éléments de style rémois (le sens du mouvement) et de style tourangeau (le sens narratif) et des apports propres à l’époque de Charles le Chauve (les bâtiments à l’allure massive et qui saturent l’espace).

En dehors des centres « officiels », d’autres manuscrits enluminés furent produits au cours du IXème siècle, certains remarquables. Certains sont plus ou moins dans la ligne de l’art de cour, comme le psautier de Corbie, remarquable par l’utilisation des initiales pour développer de véritables petites scènes. D’autres sont beaucoup plus marqués par l’art insulaire, celui des ouvrages irlandais évoqués plus haut. Un exemple frappant est le livre appelé « seconde Bible de Charles le Chauve », dont la décoration se limite à des lettres ornées. On y retrouve les entrelacs et les motifs zoomorphes, mais l’exubérance insulaire est ici savamment équilibrée par une recherche d’harmonie, par des jeux de symétrie entre les éléments décoratifs, leur complémentarité et la répartition de l’espace entre les bordures, les lettres ornées et celles qui ne le sont pas.

Après la mort de Charles le Chauve, l’art carolingien disparait, en ce qui nous intéresse, les enluminures, mais aussi dans le domaine voisin de l’ivoire ou en architecture. Rien d’étonnant à cela, car comme il a été expliqué plus haut, cet art était extrêmement dépendant des structures du pouvoir carolingiennes. Or il est bien connu que l’assise réelle du pouvoir de Charlemagne et de ses successeurs était précaire, que leur autorité sur les vassaux était plus nominale qu’effective, qu’autant un souverain énergique pouvait surmonter ces problèmes, autant l’autorité d’un souverain plus faible s’évanouissait. Tous ces facteurs firent qu’à la fin du IXème siècle, l’Empire carolingien avait disparu, entrainant à sa suite les courants artistiques liés à ses centres de pouvoir, non sans avoir contribué à l’évolution de la peinture en Occident, qui franchit une marche supplémentaire dans l’expression d’un art autonome et proprement occidental, distinct de l’Antiquité Tardive et de Byzance. Certes moins fantaisistes que l’art insulaire, ou ne possédant pas la puissance visionnaire et dramatique des Beatus espagnols, l’enluminure carolingienne n’en est pas moins un jalon important de l’art du Haut Moyen-Age, de par son rôle de pionnier et aussi parce que certaines de ses œuvres valent le coup d’œil.

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/aux-debuts-de-l-art-occidental-l-99005

No comments:

Post a Comment